咳の診療について

咳の診療について

おかげさまで、呼吸器科の看板を見つけてくださって、咳でお困りの際に当院を受診してくださる方が増えているように感じています。

ありがたく思う一方で、ご期待に添えない時に大変申し訳ない気持ちになることもあります。

言い訳のような内容になってしまうかもしれませんが、咳の診療について、その奥深さをお話させていただいて、内科医がどういう思考で咳を診療しているか知っていただき、地域全体で治療させていただいているという事を感じていただければと思います。

咳の診療について、日本は非常に恵まれた環境です。世界でも稀な存在であります、「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン」があるからです。

肺炎のガイドラインや肺癌のガイドラインと異なり、診断が確定していない状態の「症状そのもの」に対するガイドラインは、場合によっては臓器の垣根を超える内容になるため、ガイドラインにするのは非常に骨が折れる作業だと思いますが、日本呼吸器学会は、この難しい作業にしっかりと力を注いでおられます。

咳の症状を経験したことがない人はおそらくいないのではないかと思います。病院を受診する症状第一位は咳だと言われています。実際、当院も開院して3ヶ月程度ですが、最初の2ヶ月間で受診してくださった初診患者さんのうち、半分は咳の方でした。

医療者はこの事実をよく知っていますので、なんとかして症状を楽にできるように協力したいと思っている一方で、必ずしもすぐには抑えることができないことがあるという難しさもよく知っており、医療者側の思いもありガイドラインは作成の運びとなったのではないかと思ってしまいます。

それではガイドラインに触れつつ咳の診療についてお話してみますが、実際膨大な量がありますので、特に知恵の絞りどころであり、専門医の勘どころになると思われる遷延性咳嗽=3週間を超える咳、について解説してみようと思います。

咳は持続期間によって、急性咳嗽、遷延性咳嗽、慢性咳嗽と分類されます。3週間は急性咳嗽と遷延性咳嗽の境界線になります。慢性咳嗽は8週間以上の持続期間のものが対象ですが、風邪のような急性感染症の可能性は非常に低くなり、重大な疾患を鑑別する必要がある一方で、緩徐な経過であり患者さんも眠れないというようなひどい症状をおっしゃることはやや少なくなる印象です。

前述しました当院の初診患者さんの検討では、平均して22日程度の持続期間の後に受診されていたことも遷延性咳嗽を解説対象とした理由になります。

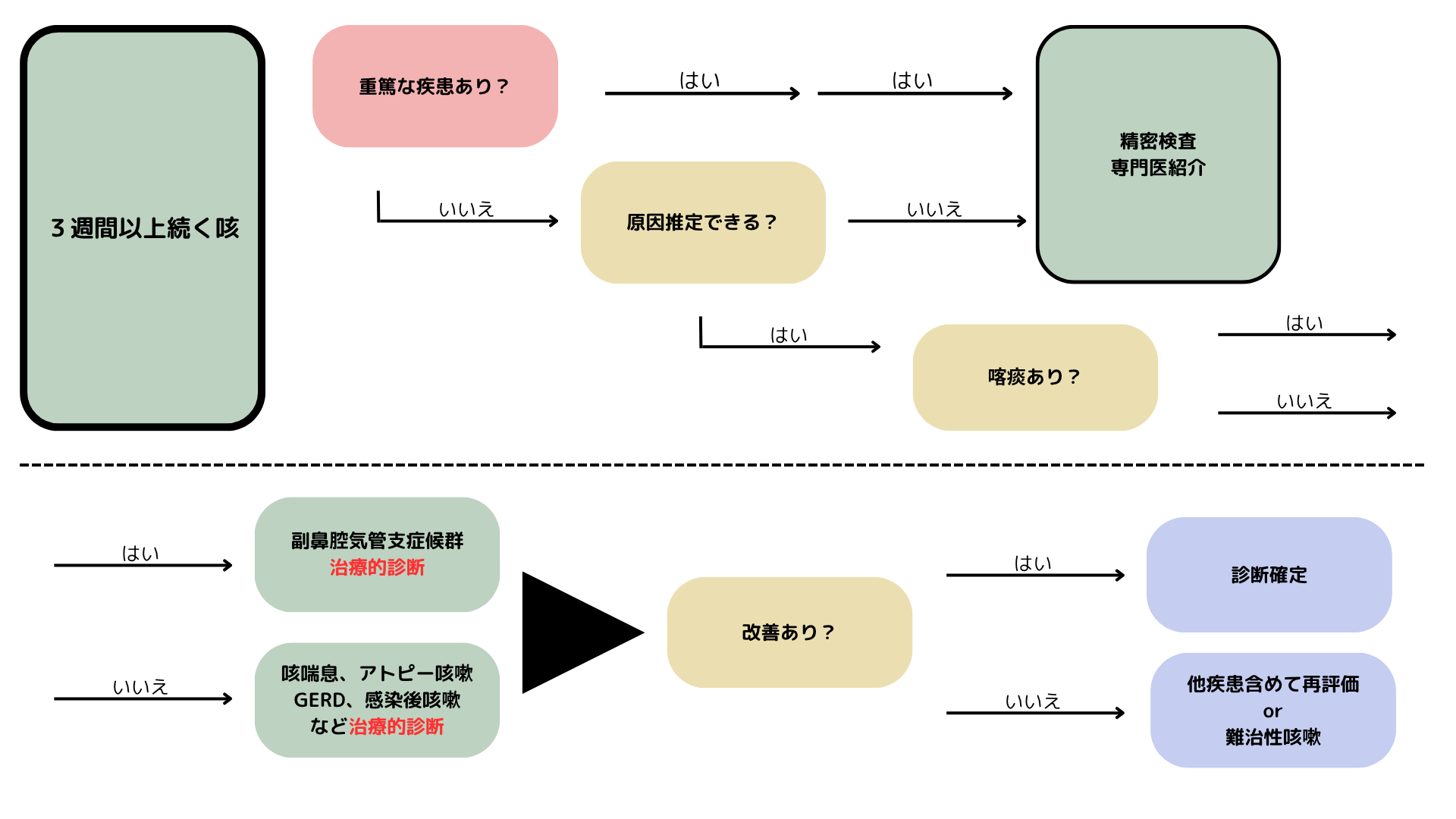

ガイドラインで提案されている遷延性咳嗽の診療フローを見やすく図示しました。

※クリックで拡大できます。

3週間以内の急性咳嗽ではウイルス感染=いわゆる風邪が多いですが、感染後咳嗽という、その後に咳だけが続く状態があり、これは8週間程度続くこともあり得る状態で、特効薬もない病態ですが、8週間を超えるものは数%程度しかないと言われています。

3週間程度の咳は自然治癒を待つべき疾患か、それ以外の疾患が隠れているか非常に微妙なタイミングの咳になりますが、呼吸器科の看板を狙って受診してくださる患者さんという背景があるからか、当院に受診される方は体感的にはアレルギー素因を含めた、感染症以外の要素をお持ちの方が割合的に多くなる印象です。このようなタイミングで受診された方に対して、できるだけすぐに咳が改善するようにご期待に応えられるようにしたいと思うのですが、フローチャートを見ていただけるとご理解いただける通りで、その場で診断が確定することにはなっておらず、診断的治療という段階を踏むことになり、その治療効果を参考にして後ほど診断を確定するということになります。治療効果が得られない場合には更に他疾患を鑑別するという流れになりますが、このときには咳の原因が単一ではないというようなケースもよく見受けられます。

遷延性咳嗽を考えるぐらいの咳の持続期間になった場合の診療についてご説明しましたが、平均的な受診までの期間がそれぐらいであった一方で、6~7割の方は1週間前後で受診されているということもあり、その時点でどこまで単純な感染症以外の要素が関与していると見積もるかどうかというところがプライマリ・ケアの現場では更に難しい、やりがいのある部分になります。

アレルギー歴や家族歴がある、喘息に近いような季節性や日内変動がある、胃酸の逆流を疑うような症状がある、鼻症状がある、などが問診で聴取できたり、身体所見から見出されるときには、咳の原因になりうる疾患として咳喘息や胃食道逆流、鼻炎などに対して診断的治療を行いますし、とりあえずできるだけ速やかに咳を楽にしたいということを考えれば複数の疑わしいターゲットを狙う方が症状の改善が得られる可能性が高くなりますので、そういう目的のために多種の処方行うということがありますが、吸入薬や胃薬など想像以上にたくさんのお薬をもらったという経験がある方も多いのではないかと思います。

繰り返しになりますが、この作戦の目的は、どれかが当たって一旦楽になってほしいという思いと同時に、今後の治療反応性によって本当の咳の原因を確定診断するという狙いがあります。ですので、症状が改善しなかった際にはとても残念で申し訳ない気持ちになりますが、その次の事を考えなければならないので、是非とも再受診してほしいわけです。結果的に別の病院にかかられることになってもいいと思います。どのような処方を一旦受けたのか、しっかり伝えてください。それに合わせて次の作戦を考えてもらえるはずです。

後医は名医という言葉がありますが、咳診療はこのようなことになりやすい分野だと思います。一般内科の先生の処方で改善がなかったということで呼吸器内科医にと受診くださる方がおられ、おかげさまでたくさんの情報があるおかげで次の一手が絞れることが多いですが、一方で、咳といえば呼吸器内科医だ、と最初に選んでいただいてご期待に添えないこともあろうかと思います。今のところ明確に地域のネットワークがあって咳を診療しているというわけではありませんが、先に述べました通り、自分がした診療にしても、他院で行われた処方にしても、その後の経過を含めた情報は、咳を診療するに当たっては非常に大事な情報になります。咳が良くならないときはその治療内容や経過について是非お伝えください。すっかり良くなった場合も、ただの風邪とは思えなかったような経過があったのだとしたら、今後繰り返す可能性があるかもしれません。どのような治療によってどれぐらいの経過で症状が軽減していったのか、覚えておいてもらえると次回お困りの際に最初から適切な治療が選択される可能性が高くなります。

TOP